第51回東京双松会総会報告

|

2006・10・07

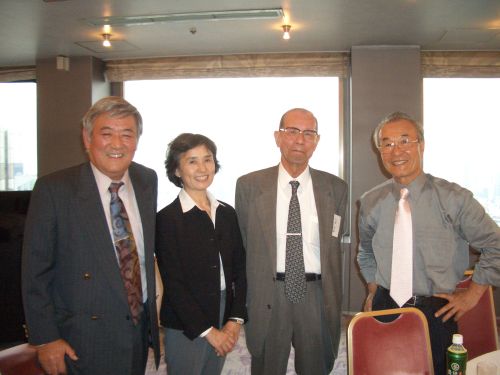

去る9月30日(土)、東京虎ノ門霞ヶ関会館に於いて東京双松会(第51回)が開催されました。 東京双松会とは関東地方在住の松江高校卒業者(松中、松高、北高、東校)の集いで今年は51回目の会合に当たります。登録会員1500人のうち、今回は学校側の参加者も含めて50人が参加しました。上は昭和18年卒、下は平成10年卒からの参加があり、老、壮、青の小ぶりの会合でしたが、少人数ゆえに交流密度の高い会合でした。 出席者の名簿は 冒頭に上村桂一郎東京双松会副会長、松本幹彦双松会会長、杉谷充久北高教頭先生、山田忠男東校校長先生にご挨拶をいただいた後、今回のメイン・テーマ「わが新聞部を語る」と題してパネル・トークに入り、かって新聞部に所属して活躍した7人の方々による当時の思い出話が披瀝されました。  松尾博志さん(36年卒)の熱弁、右は疋田美佐保 さん(37年卒)  藤井武彦さん(34年卒)、福本喜美恵さん(28年卒)、青砥紘さん(38年卒) 最近の新聞部の活動といえば、部員の数も少なく、記事内容も校内の催し物を扱ったものが多いと聞く。受験勉強に偏ることなく、社会問題を真正面から捉えて熱く議論をしたかっての新聞部の熱気を思い起こしてもらいたいという気持ちや切なるものがある。  大岩篤郎さん「カタリカタリ」独唱  岡弘道さんの独唱  平成卒の3人衆と世話役石倉義朗さん(30年卒)  最長老の飯塚敏雄さん(18年卒)と山田佐世子さん(41年卒)  杉谷充久北高教頭先生を囲んで 文責:福間三郎(昭和32年卒) |