�����Q�V�N�x�����o����h��U�O��E���e��h��

�����Q�V�N11��18��

| ����P�O���P�V���A�A���J�f�B���s���J�ɂ����đ�U�O���o�����J�Â���܂����B���P�O�N�ɑ�P�J�Â���Ĉȗ��A��̈ێ��E�p���ɂ��w�͂���ė�����y�����Ɋ��ӂ��A�����̎Q���҂āA��̍X�Ȃ锭�W��������ɂӂ��킵������ɂȂ�܂����B���̖͗l���ȉ��ɕ��܂��B |

��t���i

��t���i |

�i��@�{�c�v�q����i���a�U�O�N���j |

�Q���Җ���

���@���@��

���������ǒ��̊J��̐錾���āA���c���[�����o����X�����o�d����A���H���Q�����������������o�Ɏӎ����q�ׂ�ꂽ��A���V0�N�̓��{�o�ς̕��݂��P�O�N���ɋ���ĉ�͂���A���A�ɑウ��ꂽ�B(�T�v�j |

.jpg) ���c���[�����o����X���̈��A

���c���[�����o����X���̈��A

�@�����o������������U�O�N�O�i�P�X�T�T�N�j���R�}�Ɠ��{����}�̕ێ獇�����������B���̂��Ƃ͂��̌�̓��{�̕��������߂�̂ɑ傫�ȈӖ����������N�ł������Ǝv���B���̑O�̐��N�Ԃ͂���A���P�[�g�����ɂ��Ə��a�Q�O�N�シ�Ȃ킿�P�X�T�T�N�O�܂ł͍ČR���^���A���@�����^����50���ȏ���߂Ă����������ŁA���ɂƂ��Ă͈ӊO�Ȏ����ł������B���̌㏺�a�R�O�N��ɓ����Đ��_�͍ČR�����A���@�쎝�ɕς��A�o�ϐ����̓r��簐i���邱�ƂɂȂ����B���N�̂P�X�T�U�N����P�X�V�R�N�܂ł̂P�V�N�Ԃ̌o�ϐ������͎��ɕ���9.1���ɒB����Ƃ������x�o�ϐ����𐋂���Ɏ������B���̌_�@�ɂȂ����̂����̂P�X�T�T�N�̕ێ獇���ł������B

�@

�@�����łT�O�N�O�̂P�X�U�T�N�ɂ͓��؍��𐳏퉻�����������B����܂Ŋ؍��͒��N�푈�̉e���ő�ϔ敾���Ă����B���݂ɓ����̊؍��̂f�c�o�͈�l������킸���P�O�T�h���ŃA�W�A�̍ŕn���ɐ������Ă����B���؍��𐳏퉻�ɔ����A���{�͊؍��ɑ��R��ނ̔����������킹�Čv�W���h�����L���b�V���Ŋ؍��ɕ������B���̊z�͓����̊؍��̍��Ɨ\�Z�̎��ɂQ�D�T�{�ɑ���������̂������B�����Ċ؍��͂��̎������e�R�ɂ��Ă������u�؍]�̊���v�����������B��l������̂f�c�o���킸���P�O�T�h���̊؍����T�O�N�ԂŖ�Q�U�O�{�̍��x�o�ϐ�����搉̂���܂łɂȂ����̂͂��̓��{����̔��������傢�Ɋ�^�������Ƃ͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B�����̊O�����̒��ŗ��j�F�����悭�ۑ�ɂȂ邪�A���̎��������d�����ׂ��Ǝv���B

�@���ꂩ��S�O�N�O�̂P�X�V�T�N�B��P��̐�i����]��c�i�T�~�b�g�j�t�����X�̃����u�C�G�ŊJ�Â���A���{�͎O�؎��o�Ȃ��A�����ʂł����ۓI�ȃ��[�_�[�̒��ԓ�����ʂ����Ɏ������B

�@�R�O�N�O�A�P�X�W�T�N�X���Q�Q���ɖY������Ȃ��u���U���ӂƂ��Đ�i�T���������E������s���ى�i���{����䂪�Z�̐�y�|���o�����呠��b�Ƃ��ďo�ȁj�ŁA���ۓI�Ȉב֒����i�~���h�����֒����j���s�����ƂƂȂ�z�����鑬�x�Ŏ��s�Ɉڂ��ꂽ�B���̌��ʁA�~�̑h���בւ͂Q�S�O�~����P�Q�O�~�Ƃ��悻�Q�N�]��̊Ԃɋ}���ȉ~�����i�B���{��Ƃ͂���ɑR���ĊC�O���_���ڂ��A�����ł̐ݔ�������}����������ɓ������B

�@�Q�O�N�O�i�P�X�X�T�N�j�A�~�����h���łV�X�D�V�T�~�܂Ői�݁A���̗���̒��œ��{�̃��[�J�[�́A��������悤�ɊC�O�������A�W�A�e���ɍL���A�A�W�A���畨��A�o����Ƃ��������W�J����Ɏ������B���������Ĉבւ������璲�����Ă��A�����J�̖f�ՐԎ��̉����ɂ͌q����Ȃ������B����ɂ��ב֒����ł͖f�Վ��x�̉��P�͂ł��Ȃ����Ƃ����������B

�@�P�O�N�O�Q�O�O�T�N�ɂ͓��{�l�̐l�����P�W�X�X�N�̓��v�����ȗ��A�͂��߂Ď��R���ƂȂ����B�l�X�ȏ����\���̂Ȃ��ōł��m�x���������̂͐l�����v�ƌ����Ă���B���\�N���O����l���͌�������Ɨ\������Ă������A�Ȃ��L���ȑ�̂�ꂸ�A���{�͂��ɐl����������ɓ˓����Ă��܂������ƂɂȂ�B�Q�O�T�O�N���_�łP���l�̐l���K�͂��ێ��ł���悤�ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B

�@���āA�ȏ�q�ׂ��Ȃ��ŁA���V�O�N��ʂ��ē��{�͑f���炵�����Ƃ��R�قǐ����������Ǝv���B��ڂ͐��̍r�p���畜���ƍ��x�o�ϐ����A��ڂ͍��x�o�ϐ����ɕt�����Đ��������������̉��������ĎO�ڂ͒����Љ�̎����ł����B |

| ���c��Ɏ����ŗ��o����Y��Y�Z���搶�i���a�T�O�N���j���o�d����,�n���P�S�O���N���}����Ƃ���k���̌����̕��܂߈ȉ��̂��Ƃ����A���ꂽ�B(�T�v�j |

��Y��Y�Z���搶�̂����A

��Y��Y�Z���搶�̂����A

�@���]���w�A�����A�k���̑��Ɛ��̊F���N�Ɉ�x���̂悤�ɏW���āA�݂��Ɍ��C�ɍĉ�ꂽ���Ƃ���т����B�܂��A��U�O���o�������������ɊJ�Â��ꂽ���Ƃ���т����B��N�A���͂��̏�œ�̂��Ƃ�\���グ���B���Ȃ킿�@�ŋ߂̏������͂����������C�������B�A�����Q�W�N���w�Z�n���P�S�O���N���}���邱�ƂɂȂ邪�V���Ȏ���Ɍ������Ċw�Z����݂̍���̓]���_���}���Ă���B���̓�̓_�ɂ��āA���̌�̓�����`�������B

�@�@�̌��C���Ȃ����Ƃɂ��Ă͂�����ƌ��C���o�Ă����B�Ƃ����̂͂T�N�Ԃ�ɍ����w�Z�����̋���Œj��������P�ʁA�j�q�����E���q�����Ƃ��ɗD���ƂȂ芮�S�D����B�������B�܂��A�|���A�o�R�A�{�[�g�A�o�g�~���g���A���オ�C���^�[�n�C�ɏo�ꂵ���B���ł����q����Q0�O���ɃX�[�p�[�X�^�[�̂ɏ��q���k�i�Q�N���j�����āA���̂łQ�ʁA�{���̑S���W���j�A�̑��ŗD�������҂���Ă���B����A�����n�ł͑�ϐ����������ĕ����A���p�A�͌鏫���A�S�l���̑S�����ɏo�ꂵ�A�J���^�ł͓ǂݎ�łQ�ʂɂȂ����Q�N���̏��q������A���N�̗D�������҂���Ă���B�X�ɂU�N�Ԃ�ɍ��������S���w�Z�R���N�[���ŗD�G�܂���ɂ����B���̑��ł͒n��ۑ茤���A�Ǐ����z���A���ۍv���Ɋւ���٘_���ȂǂőS�����ɏo�ꌠ�����k������A�ŋ߂̐V���ɖk���̖��O���悭�ڂ�悤�ɂȂ����B

�@�A�P�S�O���N���}����w�Z�̓]���_�ɂ��Ă͗��N�x����P�O�N�Ԃ�ɂP�w�����ɂȂ������S�O�l����Ƃ������ƂɂȂ����B���݁A�s���̕��ʉȂł���k���A�썂�A������8�E8�E7�̃N���X�Ґ���7�E7�E6�ɂȂ�B���ꂩ��̓��������čs���ƁA��قLj��c����Q�O�T�O�N���Ŏw�E���ꂽ�ʂ萶�k���}���Ɍ����Ă��Ă��蒆�w���̂P�w�N�̐��ł�����5�N�ԂłR�O�O�l����Ƃ������Ƃ͖k���K�͂̊w�Z���P�Z�����Ȃ邱�ƂɂȂ�B�k���A�썂�A�ɉ����ē������ݗ�����Ă���w�悪���Ȃ�ׂ����ݒ肳��Ă���A���낻��w���P�p������ǂ����Ƃ����b���o�Ă���B���ꂩ��N���X�̐��̂��Ƃ������ď��]�s�̍��Z���̐��͌������Ă����B�k���Ƃ��Ē��N�ɂ킽��z���グ�ė������т��ւ�Ɍ����̃��[�f�C���O�X�N�[���Ƃ��Ĉ�w���݊������߂čs�������B��̓I�ȕ���Ƃ��Ă͐��k�����O�����ɂ��邱�ƂɌ��ݎ��g��ł����B���Ȃ킿�A�����O�Ɏ���ϋɓI�ɏo�����Đ��E������Ɋ���l�ވ琬��ڎw���A���w��C�O�Ƃ̌𗬓��̐V��������v���O���������ꂩ��̂T�N�ԂŎ��H���Ă����B���̂��߂̊�t�ɂ�����n�݂ɂ��Č��݁A�o����{���Ƃ��̎����Ɍ����A���c���d�˂Ă���̂ŊF������̂��x������������肪�����B |

| �����ł��̂V�����i���O��̌���p����邱�ƂɂȂ������ÔC�I�V��i���a�S�O�N���j���ȉ��̂��Ƃ��������q�ׂ�ꂽ�B(�T�v�j |

���ÔC�I�o����X���̂����A

���ÔC�I�o����X���̂����A

�@���̓x�A�����o����n��60���N���}����ꂽ���ƂɐS��肨�j����\���グ�܂��B

�@���͏��߂ē����o����̑���ɎQ�������Ē����܂����B�������������̕��Ƃ��A���]�ł�����Ă�����Ƃ��̂����q�������ꂵ���v���Ă���܂��B�{���Ȃ�o����̊����Ƃ���b���ׂ��ł����A�����͐V����������������ӂƎ��ȏЉ�����˂Ĉ��A�����Ē����܂��B

�@�n���ɂ͍��c�@�l�g�ˉ�Ƃ����̂��������܂��B�����͖k�����V�ԎR�ֈڂ������ɔ���A�N�_�ق̊Ǘ��^�c�����Ă��܂��B���͂����̗������ł������A����A�����ꏏ�ɏo�Ȃ��Ă�������o��������ɂ��̔C���������p���A���i�O��̌�C�Ƃ��đo����̉�ɏA�C���܂����B�����g�́A�J�i�c�Z���H�ƂƂ����������Ƃ�n���Ōo�c���Ă��܂��B�`������o����̉�ɏA�����Ē��������Ƃ́A���̏���Ȃ����h�ɑ����܂��ƂƂ��ɁA���̐ӔC�̏d����Ɋ����Ă��鎟��ł��B

�@���́A���a40�N���̑�16�����ł��B��Z�𑃗����Ē��x�����I�ɂȂ鍡�N�A��A�C�Ƃ������ƂŁA���Ɋ��S�[���v�������Ă��܂��B���A�����o������ǒ��̒����N�ꂳ��A���o�̋ߋE�o����̏��{�k�i��A�o��������������Ƃ͓����ł������܂��B����������̂������Ǝv���Ă���܂��B���͂ł����A�����������ȏ�A�o����̂���Ȃ锭�W�̂��߂ɁA�k�����Ɛ��Ƃ��Ă̌ւ�����ɕ�Z�ւ̊��ӁA���Ԃ��̋C�����������Ċ撣���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B

�@�o����͗��N�n��140���N���}���邱�ƂɂȂ�܂����A������݂̌𗬂ȂǐF�X�Ȗ��������Ă���܂��B140���N���@��Ɋe�n��̑o������͂��߁A���Ɛ����m���J���[�܂�A�Ɗ���Ă��܂��B�����ɍݏZ�̊F���܂������Ԃ�����Ē����āA140���N�̑���ւ��Q���������Ƃ����肢�\���グ�܂��B

�@���̂悤�ȑ�Ȏ����ɑo���������������킯�ł����A�F�l���̂��͓Y����������A���̏d�ӂ�S�����邱�Ƃ͏o���܂���B���̉�̑z�����p�����A������̗���ɉ������V�������_���l�����Ȃ���A�܂��ɉ��̒m�V�̍l�����ʼn^�c���Ă����o��ł��B

�@�F�l�̐��Ȃ邲�x���A�����͂����肢�\���グ�܂��āA�����A�Ƃ����Ă��������܂��B

�@�@�@�@�@�@�i�����ǒ��F���ÔC�I���́A����27�N7��26���t���őo�����ɏA�C����܂����B�j |

| �@�����o�̈��A���I������Ƃ�������������ǒ��̂Q�U�N�x�̊����A�O���I�v��v�S���̉�v�A�{��R���q�����̊č�������A�����v�ŏ��F����܂����B |

�@�P��̍u���́A���N���j�b�N���@���A���{��ÃR�[�f�B�l�[�^�[�����\�����E�����q�i���������@�₷���j���i���a59�N���E��35���j���u��������A�厡�オ������F�[���̈�Â��邽�߂̈�t�Ƃ̌������������v�Ƃ����e�[�}�ł��b�����Ē����܂����B

��ÃR�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ́A���҂��]�ވ�Â̎����̂��߂̈�Ñ��Ƃ̋��n�����ł���A�ߔN�A�Љ�I�ɊS���W�߂Ă���܂��B���t�A�m�g�j�E�s�u�ԑg�ɂ��o������A���̊���͂܂��܂����ڂ������܂��B��N�ɑ����A��Â̘b�ƂȂ�܂������A�g�߂ȊS���ł���A�N�����������Ȃ����ł��B�����̊F�l���^���Ɏ����X���Ă�������Ⴂ�܂����B�Ȃ��A����莁�ɂ́A����Ɠ����̒��삪�������܂��B�Q�l�ׁ̈A�Љ�����܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u��������@�厡�オ������I�v���{���|��

�R�R���N���b�N����� �����q���� �u�����e�̊T�v�������ɂȂ�܂� |

�X���C�h����g���ĔM�ق�U����鍵���q��ÃR�[�f�B�l�[�^�[

�X���C�h����g���ĔM�ق�U����鍵���q��ÃR�[�f�B�l�[�^�[

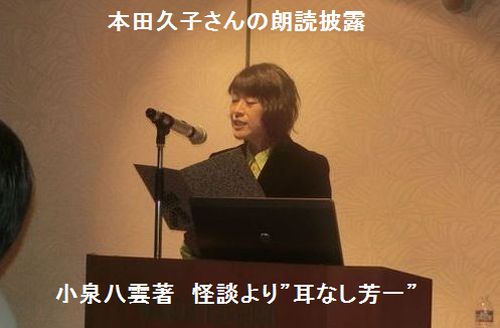

| �@�����q����̍u�����I������Ƃ���ō��e��Ɉڂ�܂����B�Αq�`�N����ږ₪���t�̉������Ƃ����A�����܂��ɂ��č����a�݁A���������ɍ��e�̗ւ��g����܂����B�r���A�i��̖{�c�v�q���U�O���N�L�O�̏o�����Ƃ��ď��_�̉��k���h���Ȃ��F��h�̈�߁h�������O�̔����ŗ}�g�L���ɘN�ǂ�,���e��ɉԂ�Y���܂����B�ȉ��ɐ���̖͗l���ʐ^�ŏЉ�܂��B |

�@�@�@ �R�R���N���b�N����ƔN��ʂ̋L�O�ʐ^�������ɂȂ�܂��B �i�g�o�Ǘ��l�@���ԎO�Y)

|

.jpg)