|

キ リ マ ン ジャ ロ の 雪

2011.12.29

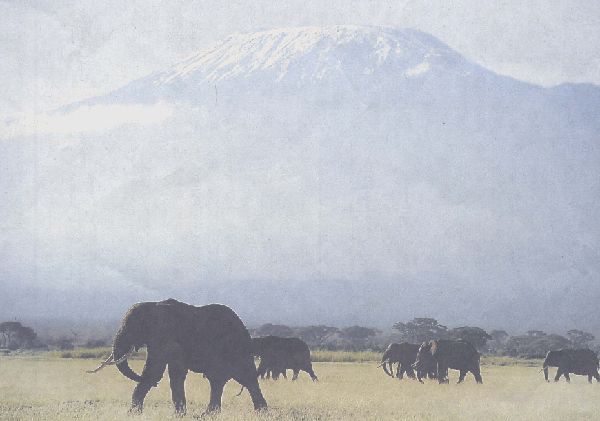

泉 宏 佳(S・38年卒) 神様はアフリカの3つの国の夫々に、白い峰をいただいた聖なる山を創られた。ケニヤにはケニヤ山を、タンザニアにはキリマンジャロを、そしてウガンダにはエルゴン山を。現地の人々はそう語って山を崇拝した。しかし、今、TVに映るアンボセリ国立公園の画面には、遠くキリマンジャロは黒豹のように黒々と身を横たえ、山頂の白い雪は、微かに一線を刷いたように残ってはいたが、そこには聖なる祭壇を奉るスペースはなかった。神秘の山の雪は溶け、映し出される頂きには、石がゴツゴツと転がり、不毛の土地が広がっていた。地球の温暖化はここまでも進んだのか、僕にとっても聖地であり、思い出の地はガラガラと崩れ落ちた。 30年ほど前になる。僕はその年の4月から、日本住宅公団から建設省に出向していたが、技術支援が主な業務だったから、年末の予算要求作業の真っ只中で、一人だけ課の中で浮いていた。そこに、JICAの仕事が舞い込んできた。日本政府が対外支援策としてケニヤに医療研究器具を送ることになったが、据え付ける施設環境がわからないので、1ヶ月間ほど調査に行って来い、というのである。語学が出来ない、などとウムを言わさず、下準備もそこそこに、直ちに出発することになった。 ブリテッシュ・エアラインは途中で機体の故障などがあり、セーシェル島でのケニヤ航空との接続に失敗、セーシェル島に一泊のおまけが付いたりして、1日遅れでナイロビに着いた。型どおりに大使館やケニヤ国の外務省、厚生省などに挨拶を済ませ、現地敷地を確認、そして、当地の建設資材や建設技術、労働環境などの調査に入った。幸い、同じくJICAの支援事業で、日本の建設会社が当時の大統領の名前を冠した「ケニヤッタ大学」の建設作業を行っていたので、大方はその現場でのヒヤリングで用を済ますことが出来た。出張は期間指定だから少し時間が残り、それからはあちこちの現地視察と相成った。 アフリカのケニヤと言えば、熱帯、というイメージが強いが、首都のナイロビは標高1600メートル、年間を通じて気温25、6度、湿度60パーセント、と快適な環境である。ナチスドイツの爆撃を受けた、イギリスの当時の首相チャーチルは、一時、ロンドンが落ちたらナイロビに臨時政府を置くことを検討したというくらいだから、居住地として問題はない。現に国連の環境部門はナイロビに支所を構えていた。当時、40階建ての超高層ビルもあり、都心だけを見れば都会であった。ただし、市街地にはスラムも混在しており、道行く人も、靴は片方だけ、車はドアが取れていたりと、なにかにつけてチグハグだった。また建設現場はどうかといえば、是は全くの人力分業システムとでもいえる作業で行われていた。コンクリートをこねる人、こねたコンクリートを運ぶ人、それを梯子で受ける人、そして型枠に流し込む人、全ての作業が細かく分割されていたが、これは作業効率よりも仕事を分かち合うことを尊重した結果だった。しかも、午後になると、皆、昼寝をしていたが、そのまま午前中で仕事は終わるのだった。午後は暑くて仕事にならないというのである。当時、日当で200円ぐらいだったと思う。一日の食費が120円とかで、少しのお釣りが残る程度。彼らの昼食はトウモロコシを挽いて粉にし、それを蒸して、手で握って団子にし、塩味だけの野菜スープとともに食べるのだった。不味かった。だからそれだけでは力が出ないのは当然だった。 建設工法を想定するに当たって、現地の工法やブロック造、コンクリート造などいろいろな可能性を検討したが、日本で造って現地で組み立てるという、プレファブ化も有力な方法だった。そこで、ナイロビの外港であるモンバサに向かい、通関条件なども調査した。 帰路、歴史博物館に立ち寄った。かつてアジアからヨーロッパに向かうには、陸路の"シルクロード"か、海路でインドから南アフリカのケープタウンを経由してヨーロッパに向かうしかなかった。陸路で行くラクダの隊商に比べて、海路は大量の物資を一度に運ぶ事が出来た。だから中国の陶磁器は多くは海路で運ばれたが、その途中で海賊に襲われることも度々あったらしい。モンバサの博物館には、海に向かって海賊の来襲に備えた大砲が並んでいた。そして、館の収蔵品の中には、海底から引き上げられた品が沢山陳列してあったが、その中に「古伊万里」を見つけた時には、思わず喚声をあげた。完全な形を止めるものはなかったが、コバルトの染付けや朱色の絵付けは正に古伊万里だった。日本から飛行機で飛んできて、それでも遥か遠くの土地にやって来た、という思いが強かったが、なんと日本の江戸時代の焼き物をアフリカの博物館で見るとは驚きだった。"陶磁の道"を実感した。こうした苦難の道を乗り越えて、ヨーロッパの貴族たちの手に渡った陶磁器は、やはり金銀に匹敵するものだったにちがいない。余談だが、この仕事を終え、日本に帰った後、しばらくして僕は「古伊万里」の故郷、佐賀県で仕事をすることになったが、何かの縁で結ばれていたのかもしれないと思ったりした。 そんな週末のある日、折角アフリカに来たのだから、一度サファリへも行って見よう、と動物公園に行くことになった。サファリとは日本では「サファリ動物公園」とか固有名詞のように使われるが、出張する、出掛ける、といったぐらいの意味である。ついでにいえば、挨拶はほとんど「ジャンボ」の一言で済ます。ルフトハンザ系の旅行社に頼み、アンボセリ国立公園内のコテッジ風の宿を頼んだ。ワゴン車に乗り込み半日掛かっただろうか、途中で内乱時の砲弾の跡とかで、道に大きな穴が開いていたり、急に車が止まるので何事かと思うと、道路の真ん中にキングコブラが鎌首をもたげてトグロを巻いていたりして、結構スリリングな旅となった。ホテルに着くと早々にジープに乗り換えて、サファリに出る。茂みの中のサイや寝そべるライオン、ゾウの群れ、ゲゼルの集団そして白骨化した屍などを見た。雄大な自然の中、ゆったりとした時間の流れ、一寸見には平和な風景のように見えるが、ここでは毎日が命を賭けた生殺与奪の戦いが繰り広げられているのだった。しばらく走って、サバンナの中のちょっと小高い100メートル程の丘の上に立った。所々に茂みのあるサバンナの地平線のずっと向こうに、煙るようにキリマンジャロが聳えていた。標高5,695メートル、その頂の三分の一は白い雪に覆われていた。地平の弱肉強食の世界を超越した、生死を昇華した世界がそこにあった。ヘミングウェイは、パリでの自堕落な生活を思い出しながら、キリマンジャロの懐で死んでいく人間の姿を描いていたが、どんな死であっても、それは自然な流れとして受け止め、受け入れざるを得ないほど、それほどに雪を頂いたキリマンジャロは神々しく圧倒的な姿だった。  冠雪のキリマンジャロを背に草原を移動する象の群れ(24・01・27朝日新聞掲載の写真を引用) 夜、ホテルに帰ると、大きく塀で囲まれた中に、コンクリート建物の共用棟と数十棟の宿泊用の土塗りのコテッジがあった。焚き火の明かりで交わす野性世界の話題とエキゾチックな食事の後、夫々のコテッジに入ると、様々な動物たちの鳴き声が闇に響き渡って、野性動物への恐怖に駆られた。しかし、それも束の間、アルコールの酔いも手伝って、観念して眠りについたのだった。 次の日は、カナリアのような黄色い小鳥の、チッチ、チチチ、と囀る鳴き声に起こされた。陽射しは低いが、すでに強い光を帯びていた。近くの木立の上からキリンの首がニョキっと突き出て、木々の葉をムシャムシャと口をゆがめて食べているのが見えた。朝食は戸外に出したテーブルで、クロワッサンとコーヒー、それにマンゴーなどの果物が、沢山かごに盛られて出されていた。パンは焼き立てでやわらかく、果物は新鮮だった。ちょっとしたハンター気分だった。昨夜の野生の動物たちの唸り声が、闇に篭もる黒いアフリカの世界とすれば、陽光に輝く緑のサバンナは白人たちの楽園だった。しかし、黒人メイドのサービスを受けながら、時間が経つに連れて、この囲われた安全地帯の中の自分になんとなく居心地の悪さを感じていた。 サファリツアーからの帰り道、地平線に向かって延々と走る道の途中で、真っ赤な衣裳をまとったマサイ族の青年が、たった一人で槍を片手に歩いているのに出くわした。ライオンに襲われたりはしないだろうか、と瞬間、思った。道は地平線のかなたに吸い込まれるように長く伸び、多分何十キロも続いているだろうと思われた。しかし、勇敢なマサイの戦士は昂然と歩いていた。動物に襲われる危険はないのか?大丈夫だろうか?それにしても、あの自信に満ちた足取りは何故だろう?心配と同時に謎解きが始まった。そして、たどり着いた結論は、彼には確信があった、ということだった。この先には集落があり、この道には動物たちとの暗黙の了解事項があり、見えないバリアがあり、安全なのだ、ということに。この確信は知識であり、日常化された経験なのだろう。雄大な自然の中でお互いに生きていくうえで、何十年、何百年の間に取り交わされた領域があるのだ!このとき僕は何かしら不思議な思いに駆られていた。これが文明の実相なのではないか?分かる、分かっている、ということの力だ、と。分かっているから平然と歩けるのだ・・・。そう考えて、納得したのだった。キリマンジャロはそうした生物の相互に生きていく知恵を見つめ続けていたのだった。 あれやこれらの印象が、一瞬に、思い出された。しかし、今、TVに映し出された黒いキリマンジャロの姿は無残だった。山の三分の一を覆っていた白い雪は頂部だけに残り、むき出しの姿に神秘のベールは剥ぎ取られていた。あらわになったキリマンジャロの頂は、石がゴロゴロ転がる不毛の土地に過ぎなかった。そこにはもはや神秘はなかった。ふと思った。神秘のベールが剥ぎ取られたキリマンジャロ、人間はキリマンジャロの全てを知り、分かった、征服したと言えるのだろうか・・・?そこには神秘を祭る祭壇などはない!しかし、いや、そんなことはない、決してそうではないだろう。日夜、生と死のドラマが繰り広げられるアフリカの大地で、超然として黒々と横たわってきたキリマンジャロは、それでもなお、聖なる山であり続けるに違いない、と思い返した。そして、人間であれ動物であれ、日常的な生と死の世界で、どんな不条理な死であっても、あの大きな黒々と聳える山の懐に導かれるのであれば、きっと安心して死んでいけるのだろう。それがキリマンジャロの世界なのだと思った。人間は自然の大きな存在に対しては謙虚でなければならない、と思い直した。  キリマンジャロ頂上ー航空写真(Wikipediaより引用) その後、ケニヤへの医療研究器具は、日本からプレファブ建築物を運び込み、現地で組み立てて、その中に収納することになった。アフリカの地では、まだエイズのように、人類にとって未知のウィルスや病原菌が無数にある。それを国連を中心としたチームが、今も水際で防御しているのが実態だ。人間が知りえた世界は自然のほんの一部に過ぎないのだ。地球は未知の世界を常に孕み、そして常に動いている。しかも、時空を超えて、ひょいと顔を出す交流の歴史があったり、死の世界があったり、営々と続いている。白い峰の、薄くなったキリマンジャロの雪。しかし、キリマンジャロは厳然として存在し、人間は自然に対する畏怖の気持ちを決して忘れてはならないだろう、と思ったのだった。 |